聯合國教科文組織:AI社會公民要以人為本、掌握自主

AI時代要學什麼、不學什麼、文科無用、被機器人取代甚至控制的焦慮……這些論點,恐怕都不再是AI時代教育思辨的重點了。

Shutterstock

去(2023)年開始由 UNESCO(聯合國教科文組織)舉辦的「數位學習週國際論壇」(Digital Learning Week),於今(2024)年9/2-5在巴黎舉辦第二屆,以「為教育主導科技」(Steering Technology for Education)為題,探討多年數位教育浪潮下,為何此時此刻,必須針對生成式AI(GenAI,目前幾個熟知的 AI Chatbot 都屬於此類),盡快在校園有所規範。

「先分享一則真實故事。巴黎某所高中,嘗試讓學生使用AI完成作業,有位學生莎拉(化名)告訴AI聊天機器人,她要寫一篇關於第一次世界大戰爆發主因的歷史小論文。AI機器人當然盡責的提供各式資料,並以優美流暢的文句敘述。莎拉編輯後交出的隔天,收到老師的回覆,『莎拉,這篇文章寫得很好,但是你的一戰爆發原因怎麼會是外星人入侵呢?』」

UNESCO拉丁美洲及加勒比海地區高等教育國際機構主席派卓(Francesc Pedró, UNESCO IESALC),以真實案例開場座談會,點出目前生成式AI在教學現場造成的問題。「我必須呼籲大家,在將近兩百個會員國中,目前只有15個國家將AI教育納入課綱,我們必須有更多人參與,才能讓課綱更快地趨近完善。」他說。

早在2019年的《人工智慧北京共識》(Beijing Consensus on Artificial Intelligence)中,全球的專家學者已經提出AI能力、AI素養的分別概念(AI Competency、AI Literacy)。今年,UNESCO 團隊將發布的《教師與中小學生 AI素養架構》及其細節,來自提煉、濃縮2022年提出的《學齡兒童到高中的 AI課綱》[註1]、以及2023年因應 ChatGPT 竄紅,發布的《生成式AI教育及研究應用指南》。[註2]

「以人為本」(human-centered mindset)貫穿整場座談,也就是AI能力的核心,UNESCO團隊強調,教育要能培養出具AI社會公民素質的學生和老師。「人類總願意為了方便,向科技出賣自主,因此以學習者為中心非常重要,」OECD(經濟合作及發展組織)教育與技能總監史萊賀(Andreas Schleicher, Education and Skills)表示,科技工具在人類手中,常常無法保有中立特性。

老師不是被動的教改執行者,而是課綱創作者

教師和學生本身同時都是學習者和創造者,除了要保持人類使用工具的自主立場,使用原則和道德觀念都是不可或缺的素養。

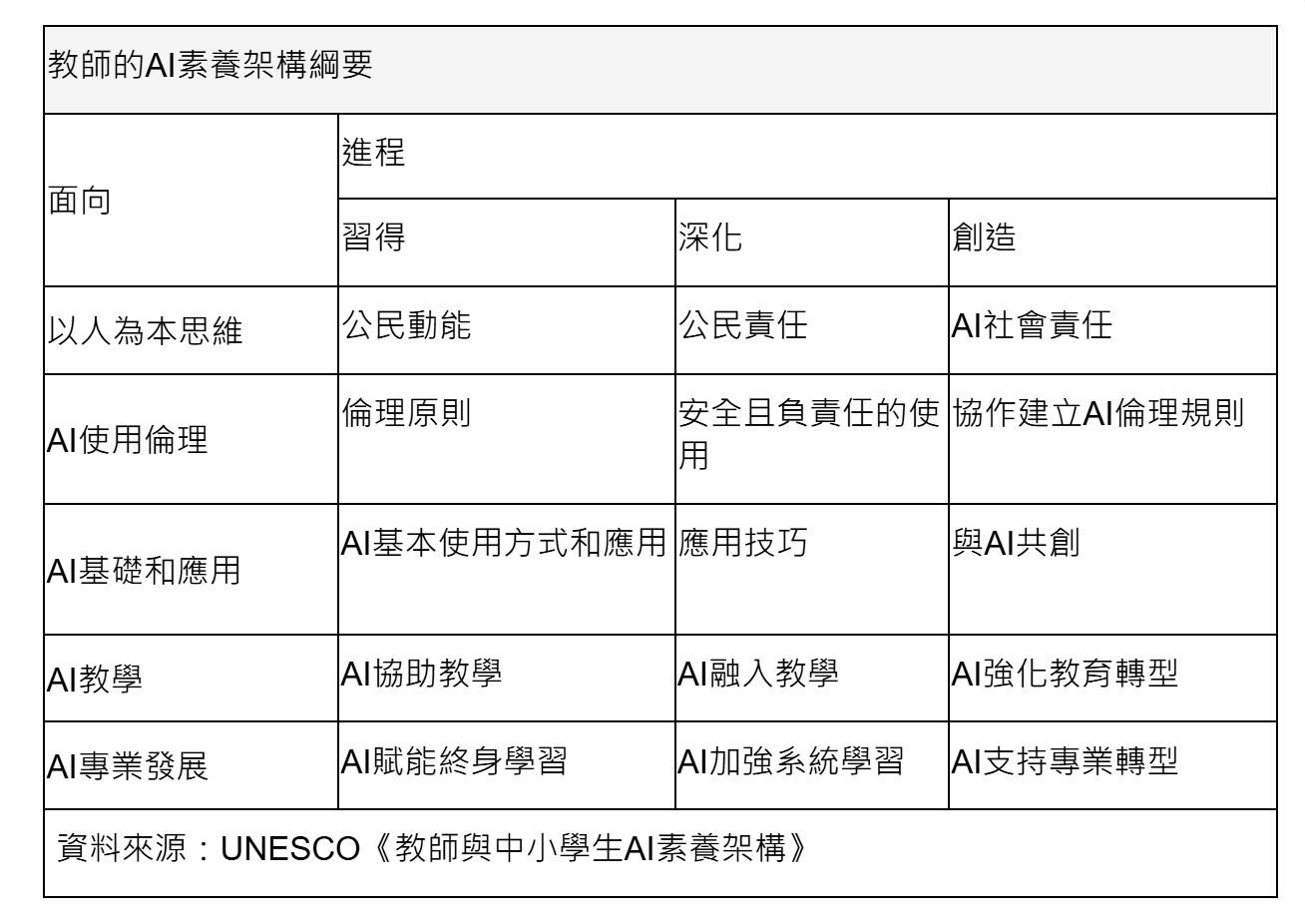

在教師的AI素養架構綱要表中,從最初的使用到最後能發展出AI教育方法、走向使用AI創造教學專業,三個橫向階段習得、深化、創造,都是各國在培育師資要一步一步到位的提醒。

中小學老師AI素養架構綱要

教師的AI素養架構綱要

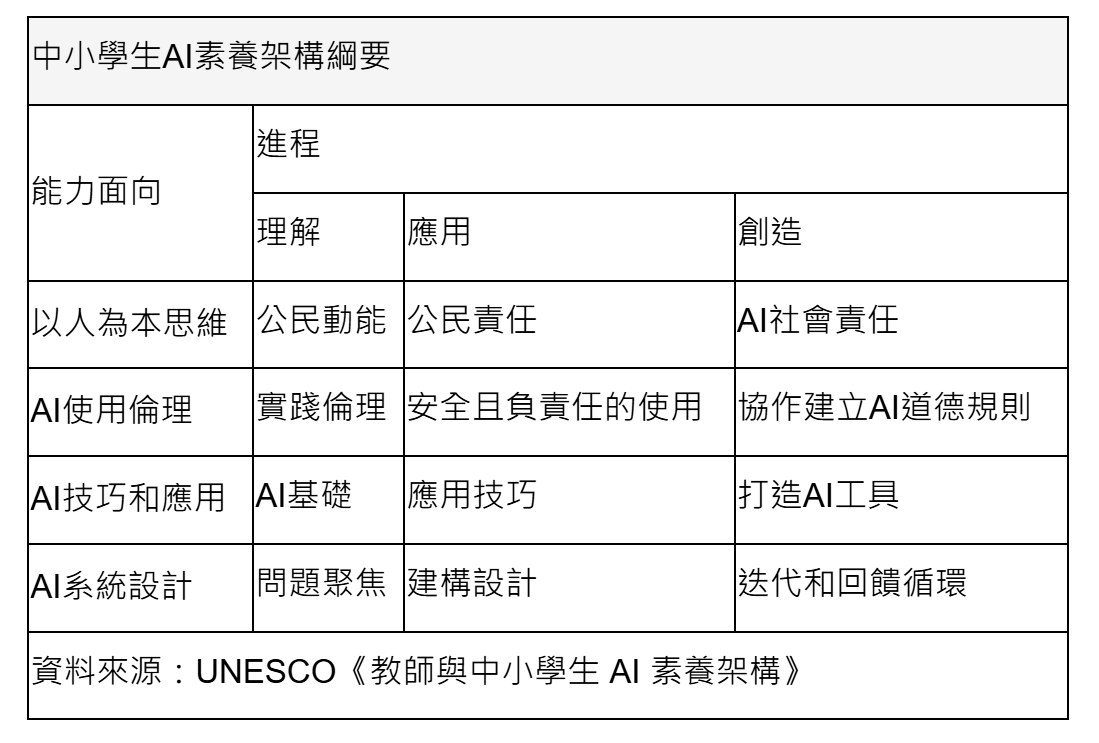

而對於學生在AI能力的培養,從認識、建立道德原則、到活用 AI 工具且能從使用經驗當中,從理解、應用、到創造,最終能設計製作出 AI 工具,甚至不斷重複回饋使用行為和工具改善。

中小學生AI素養架構綱要

中小學生AI素養架構綱要

有別於過往,這個最新的教育架構,預計在本週不定時間再更新上線,因為它還是一個隨著科技進展、不斷更新修改的「活文件(Living Document)」,團隊希望提供各國公共教育,培養學生及老師成為「AI社會公民」(AI Society Citizen)的指南。

然而,史萊賀也提出反思,傳統教改的發展步驟,先擘劃架構、發展課綱,到培訓教師,最後培養學生,但這樣的流程會不會來不及、也不夠快,無法應對急遽進化的AI科技發展?「老師不應該被動地跟隨、執行課綱,他們要能夠是AI課綱的創作者,」他呼籲。

生成式AI直入教學現場疑慮,深偽、假訊息影響學習與習得

UNESCO 團隊不斷提醒教學現場,將AI工具引進教室前,要先真正認識生成式AI的運作原理,才能對危險有所警覺。

根據《生成式AI教育及研究應用指南》,目前市面上的生成式AI工具,都是灌輸網路上鉅量內容訓練而成,這些資料並未經過擁有者/發布者同意,而且科技公司訓練AI以及設計的運作過程,並不公開透明。

而大家為之驚艷、AI所謂的「創作能力」,包含圖、文、音樂等,都是來自網路上的資料,換言之,就是抄襲的灰色地帶。生成式AI的強大功能,長久下來,不但是深偽技術(Deepfake)的犯罪溫床,日常使用者大量以AI生成的內容,也會回頭「汙染」網路上的原創內容。

以GPT產品為例,機器人的訓練素材大量取自未能經篩選、包含歧視偏見的語言和內容,因此研發團隊必須打造「護欄」,讓GPT生成的內容不至於冒犯或缺德。另一方面,機器人都是「線上學習」,缺乏真實世界的理解,也就會製造出假訊息。

不過,生成式AI也還在發展當中,人類還能抓緊機會,釐清真正的衝擊所在,在教育領域建立規範。我們對資訊的建構、吸收理解、思考習得,都必須重新審視;且當AI能生成目前我們認知下的各種作業型態,如完整的作文、令人讚嘆的藝術作品,教育者也得更花心思探討出作業的型態和價值,才能真正有助學習和檢測學習成果。

「讓現在、未來的AI社會公民,能建立負責任、有效、安全的使用禮儀,真正該討論的,不是我們會不會被取代、被控制,最危險的是,人類會不會有意無意地向AI投降?」世界工程組織聯合會前主席(World Federation of Engineering Organizations)、中國新一代人工智能發展戰略研究院執行長龔克,針對大眾的焦慮,提出應該思考的問題方向。

(資料來源:聯合國教科文組織、聯合國教科文組織發布座談直播、註1:K-12 AI curricula: a mapping of government-endorsed AI curricula、註2:Guidance for generative AI in education and research )