讓文化在教室裡發芽:孩子與教學藝術家的第一次相遇

何曉玫MEIMAGE舞團引導學生以陣頭步伐為靈感,跳出自己的文化節奏。

課本能傳遞知識,但真正觸動心靈的,往往來自親身體驗。教學藝術家(Teaching Artists)從舞臺走進校園,帶來全新的學習方式:用身體探索節奏,用聲音編織故事,用雙手觸摸文化。

透過「文化體驗藝術入校」的推動,讓藝術成為孩子成長過程中不可或缺的一部分。

打開課本之外的世界

何曉玫MEIMAGE舞團從作品《默島進行曲》出發,融合臺灣廟宇文化與當代舞蹈,帶領學生在教室內跳出屬於自己的「臺灣步」。專業舞者請孩子們閉上眼睛,用身體想像自己是生活中的神明,展現出力量與美感。教室變成了廟埕,孩子們踏著步伐、模仿儀式動作。這不只是一堂舞蹈課,更像是一場在教室中發生的小型廟會。

新和興總團的江陳咏蓁團長,帶領孩子演出一場迷你《白蛇傳》。學生們分組排練,有人練習身段,有人熟記口白,也有孩子在一旁化妝綁頭,準備粉墨登場。團長說,過程中不在意技巧是否完美,而是鼓勵孩子們放膽上臺,體驗表演的樂趣。「我們不是要將孩子訓練成歌仔戲演員,而是透過遊戲,自然而然讓下一代看懂也喜歡歌仔戲。」

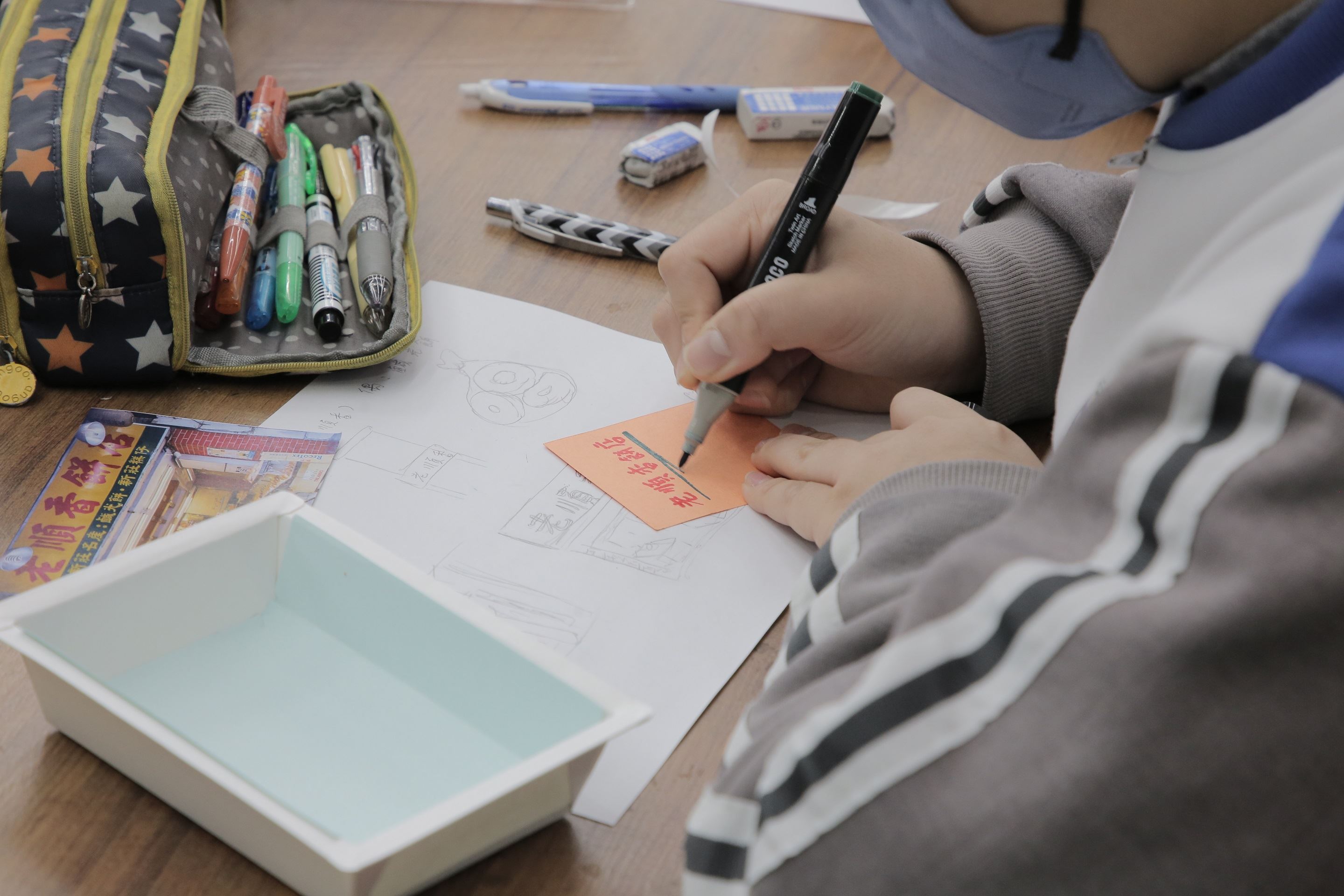

在臺南,九份子國中小的孩子們以台江流域的故事為靈感,創作故事箱劇場(Toy Theater)。透過無獨有偶工作室劇團的藝術入校課程,孩子們親手製作戲偶,設計角色與情節,創作自己的「台江故事箱」。過程中,他們學會了從害怕犯錯到勇於嘗試,從被動接受到主動創造。每一座完成的故事箱,都是孩子與家鄉對話後誕生的小小劇場。

每一座故事箱,都是孩子與家鄉對話後誕生的小小劇場。

無獨有偶工作室劇團引導學生從在地故事出發,創作屬於自己的偶戲角色。

學會之前,要先「感受」

陪伴藝文團隊課程開發的國立臺北藝術大學團隊指出,最具啟發性的學習並非取決於技巧是否熟練,而在於學生是否願意多看、多問、多想。當孩子開始注意藍染的漸層、布袋戲場念白的聲音,與戲場背後的故事。「為什麼要這樣設計?」「我也可以這樣表現嗎?」這些發問,就是創造力的起點。

每一個課程都是由藝術家與教師研發共備並試教後,上傳至「藝拍即合」平臺,提供更多學校媒合選擇課程與團隊。這樣的機制,讓藝術不再是校外資源,而是真正走進教室,融入教學之中。截至目前,全臺已有超過400組藝文團隊進入3,000多所學校,觸及超過14萬名學生,啟發孩子更敏銳的觀察與感知,成為未來的藝文欣賞者。

雲門舞集把藝術的種子帶進偏鄉,讓孩子不受地理限制,也能擁抱舞蹈的力量。

每一個孩子,都是最好的土壤

如同雲門舞集長期推動「舞蹈蒲公英」計畫,深入全國偏鄉小校,將舞蹈帶入孩子的日常。由說舞人與舞者組成的小型編制,透過快速變裝、動作示範與互動引導,介紹芭蕾、現代舞等,並邀請學生創作屬於自己的舞。孩子們一句「你們什麼時候再來」,成為持續推動計畫最溫柔、也最堅定的理由。

文化需要被傳遞,更需要被真實地體驗與創造。教學藝術家如同文化的翻譯者,將抽象的藝術語言轉譯成學生容易理解的經驗。而孩子,就是最適合滋養藝術的沃土。歡迎未來有更多學生在藝術家的陪伴與引導下,更有自信地說出自己的故事,勇敢地站上自己的舞臺。

想了解更多精彩課程,歡迎瀏覽相關網站。