綠色夏日×美感教育 慈文國小把能源議題變成一場藝術探險

學生以磁鐵當畫筆設計獨一無二的魔磁畫。

近年來,氣候變遷與能源轉型已經是全球都在面對的重要課題。如何把這些「看似艱澀」的議題,轉化成孩子們能感受、能參與的學習經驗,一直是教育現場的重要挑戰。教育部自103年推動的「跨領域美感教育卓越領航計畫」,就是希望把藝術的感知力,和科學、人文、生活議題結合,讓孩子在探索知識的同時,也能用美感去理解、去實踐。

今年,桃園市慈文國小的老師們就以「未來『能』做什麼?」為題,設計了一套別開生面的「綠色夏日課程」。這不只是一次科學課,而是一場橫跨能源教育、藝術創作、社會情緒學習(SEL)的完整體驗,帶著孩子們從好奇到創造,從知識到感知,逐步邁向綠色未來。

學生以肢體動作表現物理的磁北概念。

從知識出發:把能源讀懂、畫出來

課程第一步,老師們帶領孩子認識聯合國永續發展目標(SDGs)中「可負擔的潔淨能源」。孩子們透過閱讀不同來源的能源資訊,再用手繪圖解來轉化知識。這樣的過程,不僅培養了閱讀理解與訊息整理的能力,也讓科學知識不再只是「硬邦邦的文字」,而是變成一張張充滿童趣與創意的圖像。

實地探訪:把抽象變成身歷其境

光有書本上的認識還不夠,學校特別安排學生到「電幻一號所」參訪。孩子們透過沉浸式裝置,體驗綠能發電、太陽能應用,甚至戴上VR眼鏡「飛行」感受能源的力量。

「VR的代入感超強,好像真的飛起來了!」一位同學興奮分享。另一位孩子則驚呼:「原來廢棄物也能發電,還能做堆肥,真的好神奇!」這些真實又新鮮的體驗,讓能源知識不再停留在抽象名詞,而是能觸摸、能驚嘆的具體感受。

動手做:從小模型到「磁」的藝術

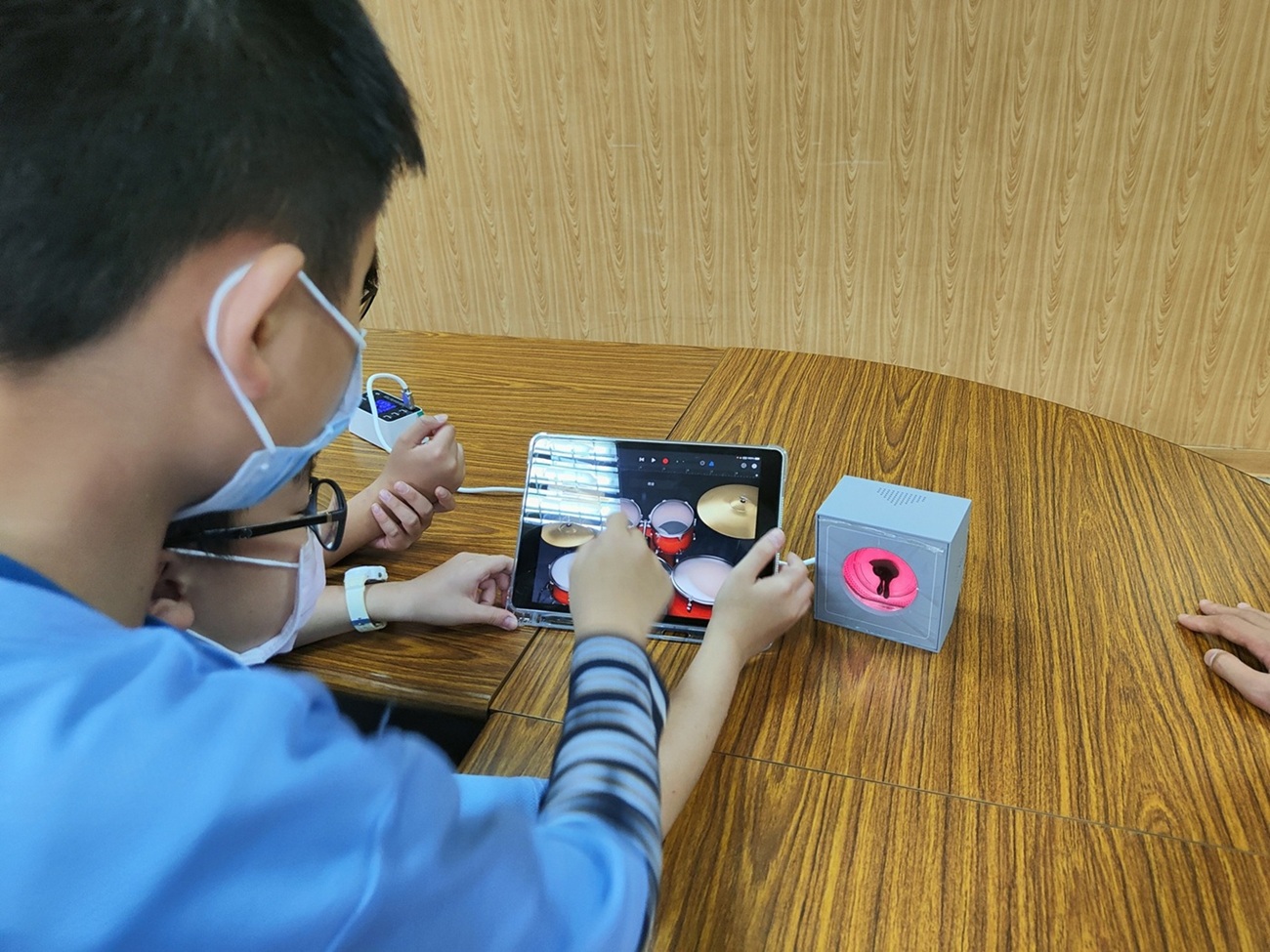

回到教室,孩子們開始動手打造風力發電小屋與太陽能車,把課本裡的理論化為小小模型。接著,課程更進一步延伸至「磁」的科學探索。老師們引導孩子認識綠能背後的重要稀土金屬「釹」,並結合磁力原理創作出「動磁音樂裝置」與「獨一無二魔磁畫」等作品。

當磁力的運動轉化成聲音和影像時,孩子們瞪大眼睛,感受到科學和藝術交會的奇妙火花。那一刻,能源議題不只是理性知識,而是能觸動五感的創造力體驗。

孩子們結合磁力原理創作出「動磁音樂裝置」。

融入情感:SEL與環境共感

慈文國小老師們還貼心地把社會情緒學習(SEL)放進課程中。「磁感動.身知綠能」單元,就透過戲劇與律動,帶孩子們模擬科技發展對生態環境的影響。

孩子們化身為海豚、候鳥,在舞台上「親身感受」電磁波如何干擾牠們的遷徙。這樣的學習,不只是腦袋裡的知識,更是身體與情感的參與。透過角色扮演與故事討論,他們在學習科學知識的同時,也學會以更溫柔細膩的視角,審視能源發展與環境保護之間的微妙關係。

想像未來:設計「未來棲息屋」

課程的最後,孩子們迎來了最期待的創作——「未來棲息屋」設計。老師以一句「你們的未來,是我們的現在」引導反思:如果人類不珍惜環境,未來的家會變成什麼樣子?

孩子們紛紛把之前所學的能源知識、綠能技術,融合自己的想像,畫出一棟棟兼具智慧、節能、再生材料的未來建築。有的房子能自動收集雨水,有的屋頂鋪滿太陽能板,還有孩子畫出「會呼吸的牆壁」幫助淨化空氣。這些天馬行空的點子,其實正展現了孩子們對永續的深度思考。

學生發揮巧思為未來房屋上色。

教育的力量:跨域 × 美感 × 行動

教育部「跨領域美感教育卓越領航計畫」的精神,就是希望學校能結合在地資源與全球議題,設計出具創造力和文化深度的課程。慈文國小的「綠色夏日」示範了節能減碳的教育並不是只有冰冷的數據,而是一場結合閱讀、體驗、創作與表演的完整旅程。

當知識透過美感表達,孩子就能用心感受、用手創造,甚至用情感去理解。這樣的跨域課程,不只是傳遞知識,更是在培養能夠思考未來、關懷環境的新世代。綠色夏日的課程雖然結束了,但孩子心中那份「我能為地球做些什麼」的種子,已經悄悄發芽。或許,這正是教育最美的樣子。

想了解更多相關課程,老師們可以前往「跨領域美感教育卓越領航計畫」官方網站,看看還有哪些跨域與美感相遇的精彩實踐。