《親子天下》國中小樂讀少年調查分析:培養閱讀力的6個關鍵秘密

會主動拿書閱讀的孩子愈來愈少,相反地,能讓孩子專心握在掌心的,是那支不到7吋大的手機。2025年《親子天下》針對全臺1300+國小一年級到國中九年級「樂讀少年」們進行調查,一探以他們自動自發愛閱之路。

眼下的教學現場,「專注力」即將成為一種稀缺的能力。圖為桃園市建德國小。楊煥世攝影

「學生拿書就隨便翻一翻,看兩、三頁就放下。」

「他們經常跳頁閱讀、無法專心一行一行閱讀。」

眼下的教學現場,「專注力」即將成為一種稀缺的能力。尤其疫情後,學生有長達半年的時間都採線上教學,日常生活也接觸3C被稱為「過曝世代」,過度使用手機和社群帶來的「專注力不足」後遺症,讓他們幾乎很難坐得住。

已經很難專心了,AI又日新月異,一秒就能內容生成是最讓人驚喜的科技奇蹟,但是也讓更多人懷疑閱讀和寫作,是不是即將成為消失的技藝?

要培養專注力要能真正善用AI,閱讀是內功,更是無法取代的基礎。還願意在自由時間騰出時間拿課外書閱讀的學生,幾乎要成為這個世代的瀕危動物,如果想讓愛閱讀的小書蟲們被復育,就要先瞭解他們的養成之路。

《親子天下》於2025年3月到4月執行「樂讀少年閱讀大調查」,國小低年級採紙本問卷、中、高年級與國中採線上問卷,透過全臺45位閱讀推廣教師(簡稱閱推教師),發放1,418份問卷至47所國中、國小,一共回收1371份有效樣本。

這些受訪學生地區涵蓋北、中、南、東以及離島,現就讀國小一年級到國中九年級。

part I 樂讀少年是誰?

- 樂讀少年認證一:100%都說自己喜歡閱讀

- 樂讀少年認證二:95%收到書當禮物都開心

- 樂讀少年認證三 :99%都對愛閱讀有正面觀感

樂讀少年認證

這群「樂讀少年」是誰?

這次《親子天下》的調查,透過中小學的閱推教師發放,受訪學生多半是有閱讀習慣的學生。

在問卷中,百分之百的學生都說自己喜歡閱讀。所以他們也都很樂於收到書當作禮物。不管是小一新生入學,或是各地區的兒童節贈禮,童書是大人送禮給孩子的首選,有高達九成五的學生表示自己收到書當禮物,會感到開心。

細問他們認為「喜歡閱讀的人」是什麼模樣,99%學生認為是「懂很多、很厲害、功課好」的人,對閱讀行為普遍持正面觀感,其中僅不到1%認為喜歡閱讀的人是「怪胎、很假、很討厭」。

那麼,樂讀少年是怎麼養成的呢?

Part II 樂讀少年的養成之路

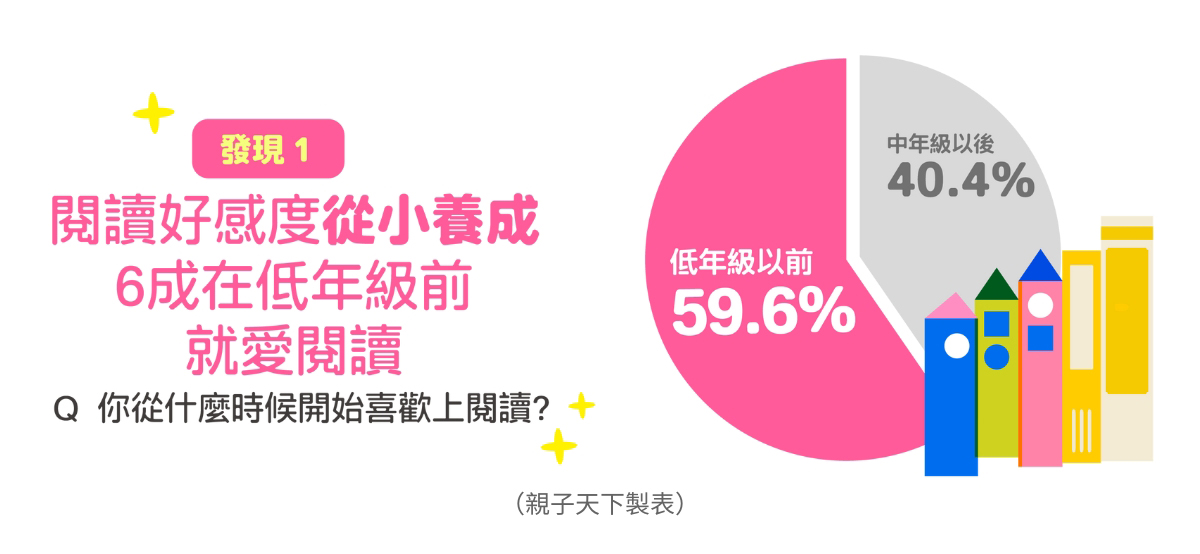

發現一:閱讀好感度從小養成,6成在低年級以前就愛上閱讀

閱讀好感度從小養成,6成在低年級以前就愛上閱讀

調查結果顯示,有59.6%學生表達自己在國小低年級以前就喜歡閱讀,幼兒園等學前階段,更是養成閱讀好感度的絕佳時機。

儘管多數學生都是在低幼階段愛上閱讀,但是大人也不用太擔心,只要開始還是有機會,受訪學生中,也有近四成在國小中、高年級開始才喜歡閱讀,甚至有12%受訪國中生是到了國中階段才喜歡閱讀。

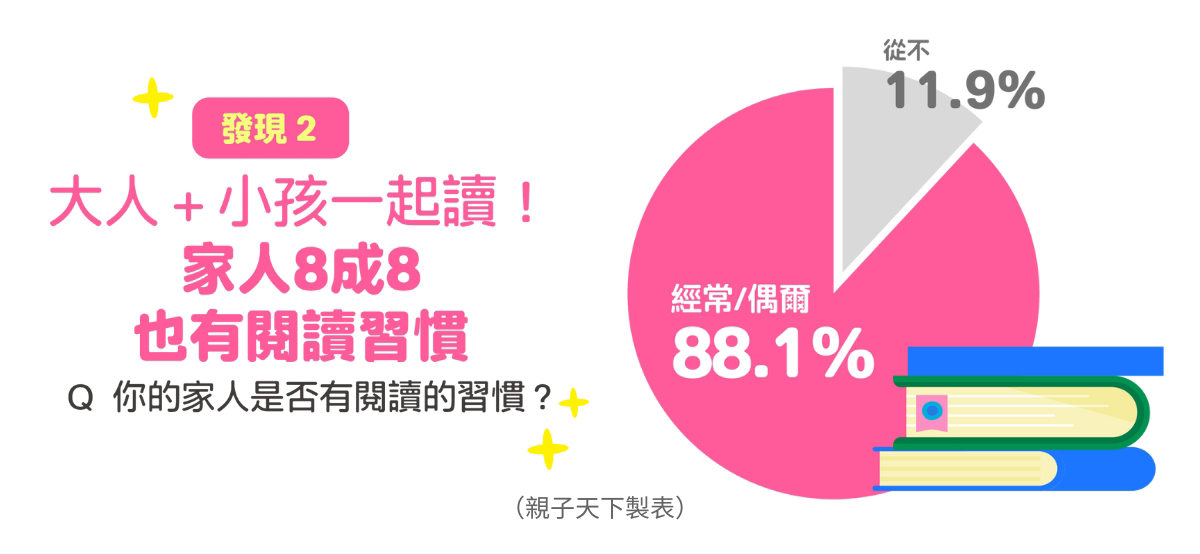

發現二:大人+小孩一起讀!8成8國中小樂讀少年 家人也有閱讀習慣

大人+小孩一起讀!8成8國中小樂讀少年 家人也有閱讀習慣

想讓家中的孩子成為「小書蟲」,大人的身教,比什麼都有效。

有88.1%學生表示家人有閱讀習慣,僅11.9%學生家人從不閱讀。實際走訪有在執行「親子共讀」的家庭,這些家長除了會在孩子年幼時將說故事作為親子的睡前儀式,他們也積極在家打造閱讀環境。

有共讀習慣的家庭,不管在客廳、書房、廁所,幾乎只要人會頻繁出入的場域,都會擺上幾本書,當孩子在家無聊到發慌的時候,自然就會去拿來閱讀。

這些家庭的孩子長大了以後,閱讀已經成為他們休閒的選項之一,對許多父母來說,讓孩子養成閱讀習慣,不僅有機會形塑親子共通的話題及語言,更重要的,是成為父母的喘息。

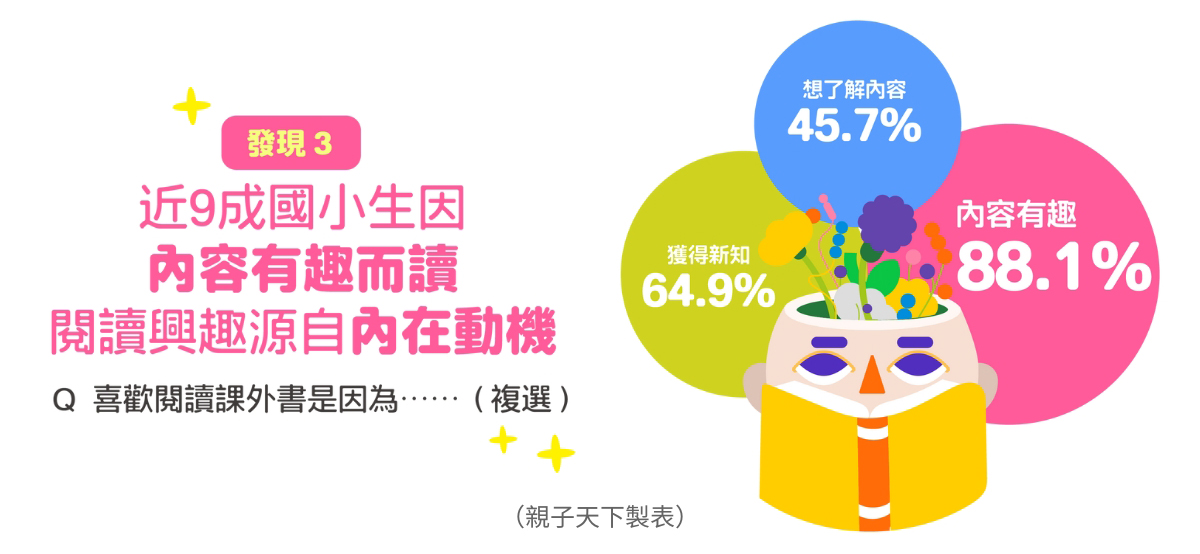

發現三:近9成國小生因內容有趣而讀!閱讀興趣源自內在動機

近9成國小生因內容有趣而讀!閱讀興趣源自內在動機

走進國小教學現場,隨機詢問五位國小五年級學生「你們喜歡自己找書來看,還是喜歡老師推薦你們書?」,這五位小學生異口同聲地說「當然是自己!」

不分世代,有「公共圖書館之母」稱號的臺灣師範大學圖書資訊系名譽教授陳昭珍出生在聯考時代,當年能在課堂上引起陳昭珍共鳴的,也是那些自己在「桌底下偷看的書」。

本次調查也顯示,有88.1%的受訪學生表示,喜歡閱讀課外書是因為「內容很有趣」,次要選項是「可以獲得新知(64.9%)」。

細究什麼原因讓學生主動選擇課外書,82.3%學生是「對主題感興趣」,也有43.1%學生被書封設計吸引。

近年吉伊卡哇、達克比、怪傑佐羅力等角色IP深受年輕人喜愛,有33.8%學生是「喜歡角色」而選讀課外書。

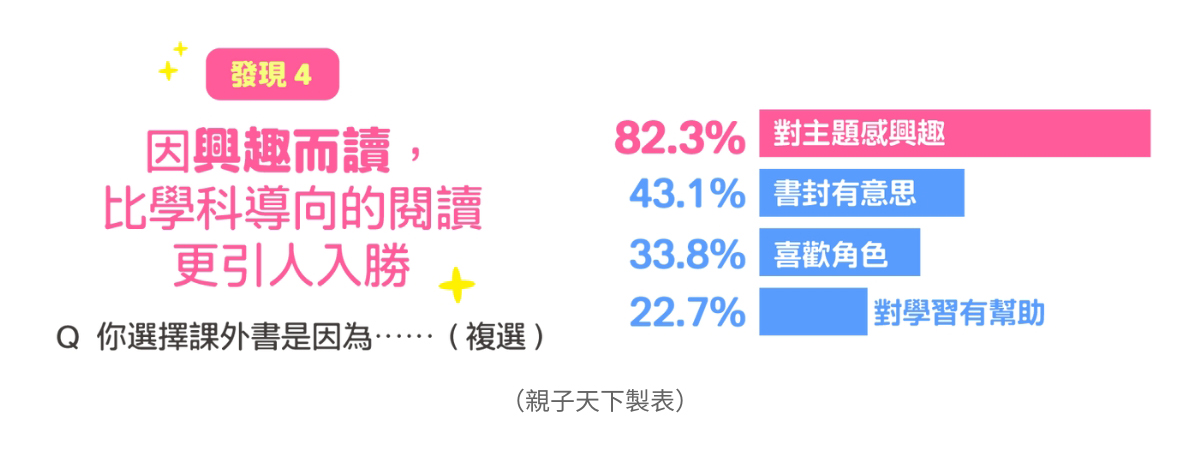

發現四:因興趣而讀,比學科導向的閱讀更引人入勝

因興趣而讀,比學科導向的閱讀更引人入勝

擁有16萬爸媽社員參與的「小學生都看什麼書」臉書社團版主Tey分享,版上常見父母希望透過閱讀,能讓孩子獲得「立即的好處」。但往往這些好處,都與學習相關,例如學校接下來自然科要上植物,希望版上的其他爸媽能提供植物書單作為補充教材。

這些是孩子真正有動機想閱讀的書嗎?根據調查,僅有22.7%學生表示,選擇課外書是因為「對我的學習有幫助」,顯見多數孩子仍是為個人興趣而讀,想從書中獲得對學習有幫助的內容,則是相對次要的因素。

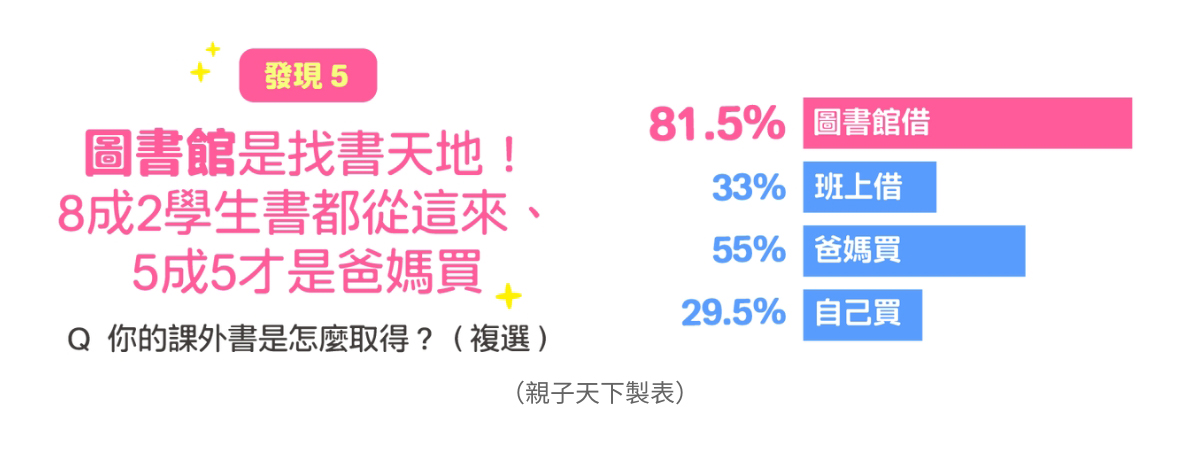

發現五:圖書館是找書天地!8成2學生書都從這來、5成5才是爸媽買

圖書館是找書天地!8成2學生書都從這來、5成5才是爸媽買

這些愛閱讀的孩子,手邊的書又是從哪來?

調查結果顯示,有81.5%學生閱讀的課外書,是從圖書館借來的。另一個主要管道,則是爸媽買回來(55%)的。有些班級會在教室內設置閱讀角或是共讀站,並擺上適齡圖書,或在班上打造漂書制度,讓學生自主捐書,有33%學生的課外書來源,是從班級借閱。

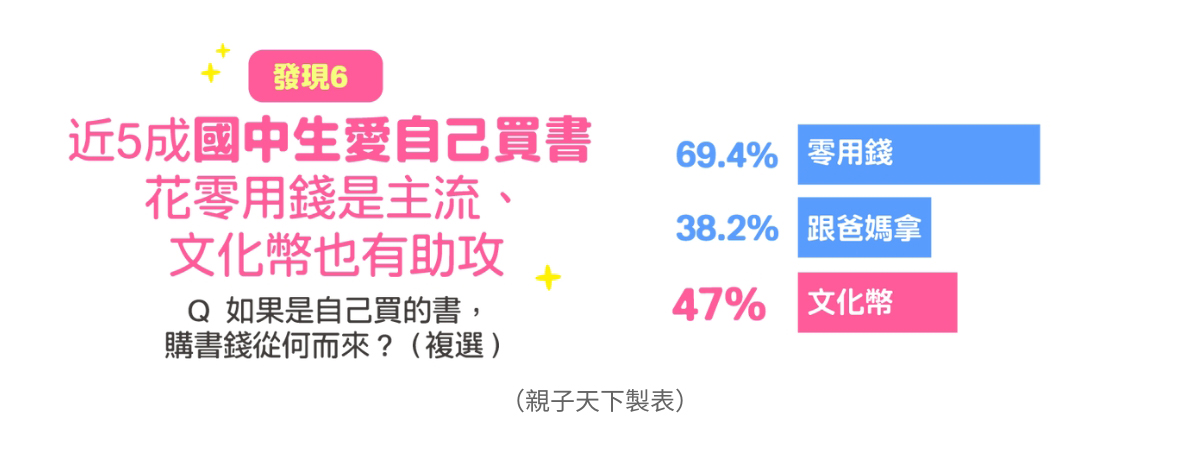

發現六:近5成國中生愛自己買書 花零用錢是主流、文化幣也有助攻

近5成國中生愛自己買書 花零用錢是主流、文化幣也有助攻

不分年級,圖書館都是學生閱讀書籍的主要管道,但隨著年級愈高,爸媽買書的比例也隨之降低,反觀孩子自主意識漸強,自己買書的比例隨之增高。

聚焦國中生的閱讀行為,調查顯示有47.3%學生是自己買書,僅36.1%仍是爸媽買,國小、國中的自主購書行為,就在高年級至國中這個階段首度出現分野。

今年文化部除了繼續發放文化幣給16至22歲學生每人1200點(相當於新臺幣1200元),也推出13至15歲試辦計畫,每人600點(相當於新臺幣600元)。

本次調查細究國中生的購書經費來源,有69.4%學生是花零用錢,文化幣向下扎根助攻有成,有47%學生將文化幣作為個人購書金。